クマの棲む森

全国でクマの出没が増え、残念ながら命を落とされる方も数多く出ています。

クマ出没のニュースを見るたびに、私は15年ほど前に「日本熊森協会」を取材したときのことを思い出します。

日本熊森協会は、クマをシンボルにしながら、野生動物と森を守る活動を続けている団体です。森を買い取り保全したり、植樹をしたりと、「実践環境保護団体」として活動を展開していました。

もとは、中学生たちの「クマ絶滅阻止活動」がスタートのきっかけでした。クマを守ることは活動の核の一つで、ときにはクマの餌になるドングリを届けたりもしていました。時にその行動が注目を集め、賛否両論が巻き起こっていました。

当時の会長 森山まり子さんが話してくださった話が印象に残っています。

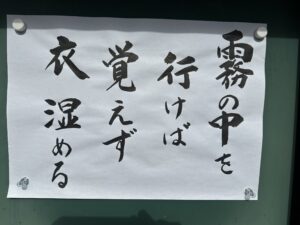

――「多くの森が、本来の力を失ってしまっているんです。」

私は、日本は山が多いので、「森は豊かだ」となんとなく思っていました。

でも実際には、戦後の植林政策によりスギやヒノキの人工林が広がり、手入れが行き届かない森では光が差し込まず、下草が生えず、野生動物にとっては、暮らしにくい場所になっているのだそうです。もちろん、熊の餌となるドングリは実りません。

かつて私たちの身近にあった「里山」は、人と動物がほどよい距離で暮らせる、いわば“緩衝地帯”でした。その里山が減り、人工林が増えていくにつれて、森は少しずつ“痩せた森”へと変わってしまったのです。

「森には、生命に満ちた“生きた森”と、そうでない森があるんだ」

このことを初めて知り、自分の中の“森のイメージ”が変わったのを覚えています。

今、クマやシカ、イノシシが人里に現れるニュースが続いています。急激に増加したようにも見えますが、その背景には、様々な原因がありますが、人間の営みにより、長い時間をかけて生じた「森の変化」も関係していると思います。

もちろん、農作物被害に苦しむ方々の状況は深刻ですし、襲われた方のことを思うと胸が痛みます。現実的な方法として、場合によっては駆除が必要だと思います。

確かにクマは厄介者であるかもしれませんが、命ある生き物。私たちの住まいから、すこし足を延ばせば、すぐそこにたくさんの命が生きています。

私はあらためて「人間だけが地球の主役ではない」という当たり前のことを思い出しました。

私たちの生活が、森に、そして動物たちにどんな影響を与えているのか?

私たちはクマを、かわいいと感じたり、怖いと感じたりしますが、それはすべて「人間側の見方」です。動物たちはただ懸命に生きているだけ。

簡単ではありませんが、大切なのは、恐れるだけでも、排除するだけでもなく、「どうすれば人と自然が無理なく共に生きられるか」。共生を目指し、知恵をしぼることが、私たち人間のつとめではないかと思います。