令和7年度 梅花・奉詠のたび~永澤寺と白毫寺~

令和7年5月2日(金)、「第三教区 梅花・奉詠のたび」を実施いたしました。今回は他の講からの参加はなく、昌寿院の梅花講員のみでの開催となりました。

前回は令和5年、「善峯寺と柳谷観音」へお参りいたしましたが、今回は兵庫県三田市の「永澤寺(ようたくじ)」と、丹波市の「白毫寺(びゃくごうじ)」へ参拝のご縁をいただきました。

永澤寺の拝登

永澤寺は、南北朝時代の1370年、細川頼之公が通幻寂霊(つうげん じゃくれい)禅師を開山として創建された禅刹です。かつては寺院や僧侶の人事を統括する「僧禄」としての役割を果たし、全国の僧が修行に集まる名刹として知られておりました。

通幻禅師は厳しい指導で名高く、なかでも「通幻十哲」と呼ばれる高弟たちをはじめ、多くの優れた弟子を育て、曹洞宗の興隆に大きく貢献されたました。

また、永澤寺は摂津国と丹波国の境界に位置し、「摂丹境(せったんきょう)」の名でも知られます。

標高550メートルの山間にあり、茅葺きの勅使門(日本に二ヵ所しかないとされます)や、重厚な七堂伽藍、松や杉の古木が立ち並ぶ境内に、往時の隆盛を感じることができます。

永澤寺への参拝は以前から候補に挙がっておりましたが、今回ようやく実現いたしました。連日晴天が続いていたものの、当日はあいにくの雨模様となりました。

まずは本堂にて、ご本尊・釈迦三尊像の御前で、ご詠歌を奉詠・奉納させていただきました。大きな本堂に講員の皆さまの声が響き渡り、静かな中にも荘厳な時間が流れました。

「いつもより上手にお唱えできた気がします」というお声もあり、堂内に響き渡るお唱えを耳にしながら、気持ちを一つにお唱えすることができました。

続いて、渡邊秀仙老師より、花まつりにちなんだご法話をいただきました。

永澤寺でも亀岡と同様、「月遅れの降誕会」が行われており、本堂前には花御堂が祀られていました。

老師からは「花施食」という行事についてもお話があり、施餓鬼法要が執り行われるとのことでした。

最後に、「天上天下唯我独尊――皆さま一人ひとりの命は、比べることのできない尊いものであり、自分の命を大切に、そして他の命も大切にしてください」とのお言葉で締めくくられました。

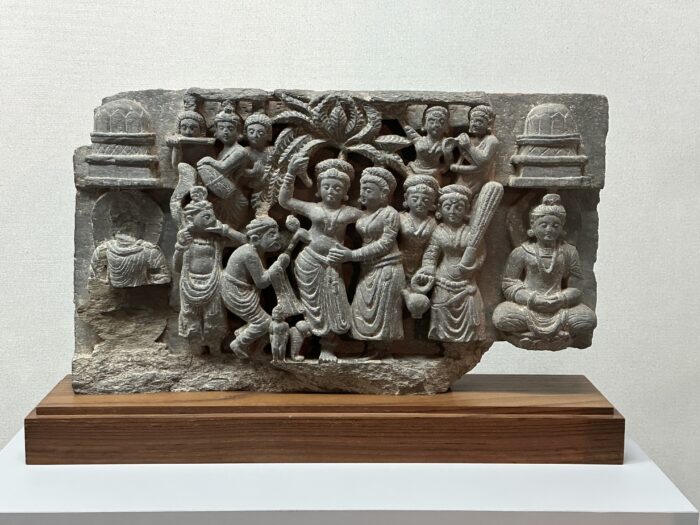

その後、「妙香閣(みょうこうかく)」をご案内いただきました。

堂内には総丈9.2メートルもの大観世音菩薩像が安置され、さらにインド各地から集められた「ガンダーラの石仏・レリーフ」も拝観することができました。

いずれも非常に貴重なものであり、三田市でこうした仏像に触れられるとは予想外で感激しました。

参拝を終え、門前の蕎麦処「水無月亭」で昼食。打ち立てのお蕎麦に舌鼓を打ち、しばしの憩いのひとときを楽しみました。

「花のじゅうたん」で芝桜を満喫

「奉詠のたび」では、参拝地の季節の花を愛でることも楽しみの一つです。永澤寺は「関西・花の寺」にも数えられる名所ですが、当日は境内の花の時期とは少しずれておりました。しかし、門前の「花のじゅうたん」では芝桜がちょうど見ごろを迎えており、見事な景色が広がっていました。

今年は寒さの影響で開花が遅れ、ゴールデンウィーク期間中も見ごろが続いているとのこと。

平日の訪問だったため混雑もなく、「明日からはかなり混みますよ!」という園の方の言葉に、一日早く来られ本当に幸運でした。

地域では、芝桜や菖蒲園を通じた町おこしにも力を入れておられるとのこと。永澤寺を中心とした地域の皆さまの熱意を感じました。

白毫寺と九尺ふじ

午後は、天台宗の古刹「白毫寺」へ向かいました。こちらは「九尺ふじ」で名高いお寺です。

花の開花時期にあわせての参拝は難しいものですが、ちょうど見ごろという情報を得て、期待はふくらむばかり。

高速道路を春日ICで降り、田園地帯を進むと、徐々に道が細くなってきます。ようやくたどり着いた第7駐車場はお寺からかなり離れた場所で、例年の混雑ぶりがうかがえました。この日は幸い、第1駐車場に停めることができました。

境内には水の澄んだ池があり、大きな鯉が泳ぎ、クジャクが境内を彩っていました。

本堂にてご本尊にお参りした後、いよいよお目当ての「九尺ふじ」の藤棚へ。

裏山を背に広がる藤棚の下に入ると、薄紫の花々がまるでシャワーのように降り注ぎ、思わず「きれい!」と声がこぼれます。

藤の花の中を歩く心地よさは格別でした。

ところが、しばらくすると雨がぽつぽつと降り始め、やがて本降りに(涙)

最初は藤の花が雨よけになってくれていましたが、思わぬ雨に傘もなく、あわてて露店のテントに雨宿りとなりました。

しばらく様子を見ていましたが、止む気配もなく、名残惜しさを残しつつ白毫寺を後にしました。

昨年は実施できなかった「奉詠のたび」でしたが、大変充実した一日となりました。ご詠歌を縁としてお寺にお参りさせていただき、美しい花々に心が癒される小旅行。また来年度も開催できればと思います。