端午の節句に寄せて(法話)

5月5日は「端午の節句」です。今では「こどもの日」として祝日になっていますが、もとは男の子の健やかな成長を願う日です。

最近では、昔に比べると、こいのぼりを見かけることが少なくなったように感じます。桃の節句や端午の節句は、祖父母が孫のために飾りや贈り物を用意するような風習になりつつあるのかもしれません。

一方で、ハロウィンやクリスマスなど、西洋由来のイベントは季節になると町中がにぎやかになります。節句が目立たなくなってきた背景には、少子化の影響もあるでしょうし、年中が「ハレの日」のように感じられる、現代の豊かさもあるのかもしれません。誰かの成長や幸せを願う日よりも、「自分が楽しめるイベント」の方が注目を集めやすい――そんな世相を感じます。

本来「行事」とは、ただ楽しむためだけのものではなく、「願い」や「祈り」「感謝」といった、人の心を形にする大切な営みです。

子どもが生まれるとその誕生と成長をよろこび、願いを込めて様々な行事が行われます。

一週間で「お七夜」。ひと月で「お宮参り」。一歳で「初節句」。3才・5才・7才の「七五三」。13歳で「十三参り」など、成長に合わせた節目に行われます。

同様に、人が亡くなった後にご法事があります。「初七日」「初月忌」「百ヶ日」「初盆」「一周忌」「三回忌」「七回忌」……と、生まれた時と同じような節目で営まれます。これは、亡き方があの世で新たに生まれたと考えての事でしょう。 また、子がかつて親からしていただいたと同じようにして差し上げる。受けた恩を、今度は自分が返す「報恩」の実践でもあるといえます。

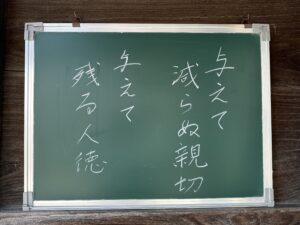

「報恩謝徳」という言葉があります。

受けた恩に報い、徳を謝する――その心を行いであらわすこと。

節句や仏事、年中行事はそのひとつひとつが、心をあらわす大切な「かたち」です。

「自分がただ楽しめるイベント」だけではなく、誰かを思い、誰かの幸せを願う、そんな祈りの時間の大切さを忘れずにいたいと思います。